Technik der Pilatusbahn

Pilatusbahn im Umbruch

Mit der Neukonzeption verändert sich bei der Pilatusbahn im Jahr 2023 einiges. Der folgende Abschnitt beschreibt

die Situation mit den Triebwagen von 1937 (bis Ende 2022). Im Bereich der Technik ändert sich vor

allem die Fahrzeug- und Leittechnik durch die Anschaffung der neuen Triebwagen Bhe 2/2 Nr. 41 - 49. Das Zahnradsystem

und das Trasse von 1889 bleiben hingegen unverändert bestehen.

Die Informationen werden im Verlauf des Jahres dem neuen Betrieb angepasst.

Die Pilatusbahn ist die steilste Zahnradbahn der Welt. Dies ist nur dank dem Zahnradsystem Locher möglich, dass weltweit nur hier zum Einsatz kommt.

Dies macht die Technik der Pilatusbahn einzigartig und interessant!

Zahnradsystem

|

| Modell des Locher-Systems bei der Talstation |

Benannt ist das Zahnradystem nach seinem Erfinder Eduard Locher. Eduard Locher ist der Erbauer der Pilatusbahn und hat sich das neuartige System eigens für die Pilatusbahn ausgedacht. Nur so war es möglich, auf dem direktesten Weg von Alpnachstad aus den Pilatus zu erschliessen.

|

| Gleisabschnitt oberhalb der Talstation |

|

| Steigungsanzeigetafel am Übergang von 48% zu 45% |

Die Spurweite der Pilatusbahn beträgt 800mm. Anders als bei den meisten anderen Schienenbahn ist das Trasse der Pilatusbahn nicht geschottert. Stattdessen besteht die Unterlage aus einer durchgehenden Trockensteinmauer. Auf dieser sind die Schienen und die Zahnstange fest verankert. Gebaut wurde die Strecke 1886 bis 1888. Bis heute befindet sich das Trasse zum grössten Teil noch im Originalzustand. Selbst die Zahnstange trotz seit über 130 Jahren beharrlich den Beanspruchungen.

Auf dem nebenstehenden Foto sind die Anker zu erkennen, mit denen Schienen und Zahnstange verankert sind. In diesem Abschnitt oberhalb der Talstation geht die Steigung von 27% in 48% über. Darunter führt der Wanderweg hindurch.

Die Steigungen sind jeweils an den Übergängen mit einem gelben Schild angegeben. Dieses Steigungsanzeiger befinden sich auf Fensterhöhe, so dass interessierte Fahrgäste den Verlauf verfolgen können.

Die maximale Steigung beträgt 48%. Damit wird pro 100 Meter horizontaler Distanz ein Höhenunterschied von 48 Metern überwunden. Dies entspricht einem Steigungswinkel von 25,64 Grad.

Dem ganzen Trasse entlang führt jeweils auf einer Seite eine Treppe, die etwa für die Streckenkontrolle verwendet wird. Wie bei allen Eisenbahnen ist für Unbefugte das Betreten dieser Treppe als Teil des Gleises strikt verboten.

Schiebebühnen und Gleiswender

| Blick auf die Schiebebühne Obsee |

Im Depot, in der Talstation Alpnachstad und im Obsee (Verzweigung Hauptstrecke und Depot) befinden sich Schiebebühnen wie man sie auch von anderen Bahnen kennt: Der Wagen fährt auf die Bühne und wird dann auf ein anderes Gleis verschoben.

Das Bild links zeigt die Schiebebühne im Obsee. Zu sehen sind links das Werkstattgleis, in der Mitte das Abstellgleis und auf der rechten Seite das Hauptgleis. Die beiden linken Gleise enden mit der Schiebebühne, im Gegensatz zum Hauptgleis. Wenn keine Rangierfahrten stattfinden, befindet sich die Schiebebühne in der Regel auf dem Hauptgleis, damit die Durchfahrt über die Strecke frei ist.

In der Mittelstation und Ausweichstelle Ämsigen gibt es jedoch zwei Schiebebühnen, die nach einem leicht anderen Prinzip funktionieren: Hier befinden sich auf der Bühen zwei unterschiedlich gebogene Gleisstücke. So kann die Schiebebühne wie eine Weiche gestellt werden, in dem das eine oder andere Gleisstück in die Lücke geschoben wird.

|

| Blick auf die untere Schiebebühne |

| Der Gleiswender Nr. 3 wird gewendet |

Triebwagen

Das Rollmaterial der Pilatusbahn besteht aus einzelnen Triebwagen. Wie man es von Standseilbahnen kennt sind die Abteile geneigt angeordnet, um den Fahrgästen ein waagrechtes Sitzen zu ermöglichen. Dabei sind die Wagen auf eine Steigung von 36% ausgelegt.

| Der Triebwagen PB Bhe 1/2 Nr. 26 - einer der acht Wagen mit Baujahr 1937 |

|

| Für die Revision wird der Wagenkasten vom Fahrgestell getrennt |

Es gibt übrigens zwei Triebwagen, die sich das Fahrgestell teilen: Der Personenwagenkasten Nr. 29 und der Gütertriebwagen Nr. 31 können wahlweise auf das entsprechende Gestell gesetzt werden.

Jeder Triebwagen verfügt über zwei Zahnradpaare. Talseitig sind die Antriebszahnräder untergebracht, welche über das Antriebsgetriebe von je einem der beiden Zwillingsmotoren angetrieben werden. Mittels einer Bandbremse können über die Spindeln in beiden Führerständen die Zahnräder mechanisch blockiert werden.

|

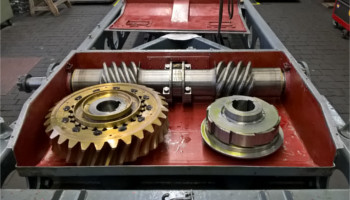

| Foto des Antriebsgetriebes |

Auf der rechten Seite ist ein Bild des Antriebsgetriebes zu sehen. Das Getriebe befindet sich in einem abgedichteten Kasten, der mit Schmieröl gefüllt ist und für die Revision geöffnet wurde. Auf die beiden sichtbaren Wellenenden werden nach dem Abschluss der Revision wieder die Bremstrommeln der Getriebebremse gesetzt.

Bei der Talfahrt fährt man mit der Widerstandsbremse. Die Widerstände befinden sich bergseitig unter dem Wagenkasten. Es findet keine Rekuperation statt.

|

|

| Blick in den bergseitigen Führerstand: Mit dem Handrad wird der Stufenschalter bedient, daneben ist der Wendeschalter zu sehen. Die Spindel wirkt auf die Getriebebremse. |

|

| Im talseitigen Führerstand sind dieselben Bedienelemente zu finden. Zusätzlich gibt es einen Tacho und den Hebel für die Klinkenbremse. |

Über die beiden bergseitigen Zahnräder greift die Sicherheitsbremse. Diese hat zwei grundlegende Funktionen: Erstens dient sie bei der Bergfahrt als Rückrollschutz und zweitens bringt sie den Triebwagen während der Talfahrt bei Geschwindigkeitsübertretung, Ausfall der Widerstandsbremse oder Bewusstseinsverlust des Triebfahrzeugführers zum Stillstand. Entsprechend ist das Bremsgetriebe ausgelegt. Sogenannte Klinken sorgen dafür, dass sich die Welle mit dem Zahnrad nur in eine Richtung (bergwärts) drehen kann, jedoch nur wenn die Schneckenwelle, welche beide Zahnradwellen verbindet, blockiert ist. Das bedeutet, dass auf der Bergfahrt die Klinkenbremse immer fest angezogen sein muss. Somit kann der Wagen im Falle eines Ausfalls des Antriebs nicht zurückrollen. Die Klinkenbremse lässt sich nur vom talseitigen Führerstand bedienen, muss immer vor Verlassen des Wagens angezogen werden und dient damit auch als zur Getriebebremse redundante Feststellbremse.

|

| Das Bremsgetriebe bei der Revision |

Für die Talfahrt wird die Klinkenbremse gelöst. Eine mechanische Vorrichtung zieht die Bremse wenn nötig automatisch wieder an und bringt den Wagen damit während der Fahrt sehr schnell zum Stillstand. Dies ist notwendig wenn der Bremsstorm ausfällt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird oder der Fahrer das Bewusstsein verliert. Dafür ist an der bereits genannten Schneckenwelle eine Fliehkraftvorrichtung angebracht, welche bei ca. 2 km/h auslöst. Ein Solenoid verstellt diese Mechanik in erregtem Zustand so, dass die Bremse erst bei ca. 9,2 km/h greift.

|

| Auf diesem Foto ist der Solenoid (Zylinder) und die Mechanik der Fliehkraftauslösung zu sehen. |

Im bergseitigen Führerstand befindet sich der Hauptschalter. Dieser wird bei Überlast oder wenn der Triebfahrzeugführer bei der Bergfahrt das Totmannspedal loslässt (einige Sekunde nach dem Warnton) geöffnet. Damit wird der Antrieb stromlos, der Wagen kommt zum Stillstand. Über den Hauptschalter läuft der gesamte Strom von der Fahrleitung. Er hat jedoch keinen Einfluss auf die Widerstandsbremse. So kann man auch mit ausgeschaltetem Hauptschalter talwärts fahren.

Betrieb

Die Wagen der Pilatusbahn verkehren im sogenannten "Zugverband". Das bedeutet, dass ein Zug aus mehreren hintereinander fahrenden Triebwagen besteht. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 50m zwischen den Triebwagen auf offener Strecke wird nicht technisch überwacht, sondern liegt allein in der Verantwortung des Fahrzeugführers.

|

| Auf dem Hauptgleis (links) sind zwei Triebwagen bereit zum Einsteigen, auf dem Abstellgleis (rechts) warten weitere Wagen. |

|

| Ein leerer Wagen fährt ab der Schiebebühne Obsee auf das Abstellgleis |

Zum Glück sind nicht immer alle Wagen in beide Richtungen voll besetzt. So können am morgen, wenn alle auf den Berg wollen, die talwärts fahrenden Wagen jedoch beinahe leer sind, alle Wagen ab dem zweiten Folgezug bereits über die Schiebebühne Obsee auf das Abstellgleis verschoben werden.

|

| Der Triebwagen Nr. 25 steht auf dem Putzplatz |

streifens im Tachograf.

Wenn am Triebwagen alles in Ordnung ist, so dass er in Betrieb genommen werden darf, wird er auf dem "Putzplatz" abgestellt. Dort übernehmen die Triebwagenführer die Reinigung des Triebwagens. Während in der Regel zwei Wagenführer die sämtliche Fenster putzen und die Böden wischen, stellt ein anderer die Wagen über die Schiebebühne Obsee auf das Abstellgleis. Dabei wird auf der Schiebebühne die Kontrolle der Sicherheitsbremse ausgeführt.

Unterhalt

Die Strecke der Pilatusbahn befindet sich grösstenteils noch im Originalzustand. Die über 125 Jahre alte Zahnstange musste bisher nur dort ersetzt werden, wo sie zum Beispiel durch Steinschlag beschädigt wurde. Auch das Mauerwerk zeugt noch immer von der Pionierleistung von damals. Die 4,6km lange Strecke wird einmal monatlich durch einen Streckenwärter zu Fuss abgelaufen und kontrolliert. Reparaturen werden in der unteren Streckenhälfte in der Regel im Winter durchgeführt. Im oberen Streckenteil müssen diese Arbeiten jedoch während dem laufenden Betrieb durchgeführt werden, weil dieser im Winter nicht zugänglich ist.

Die Triebwagen werden nach jeweils 2000 zurückgelegten Kilometern einer Zwischenrevision unterzogen. In den Wintermonaten, wenn der Betrieb eingestellt ist, wird pro Jahr an drei Fahrzeugen die Hauptrevision durchgeführt. So wird jeder der über achtzigjähirgen Triebwagen alle vier Jahre auf Herz und Nieren geprüft und in Schuss gehalten.

Die Beschaffung von Ersatzteilen für die alten Wagen gestaltet sich ansonsten sehr schwierig. Was die Pilatusbahn nicht noch an Lager hat, bedeutet in den meisten Fällen eine entsprechend teure Spezialanfertigung.